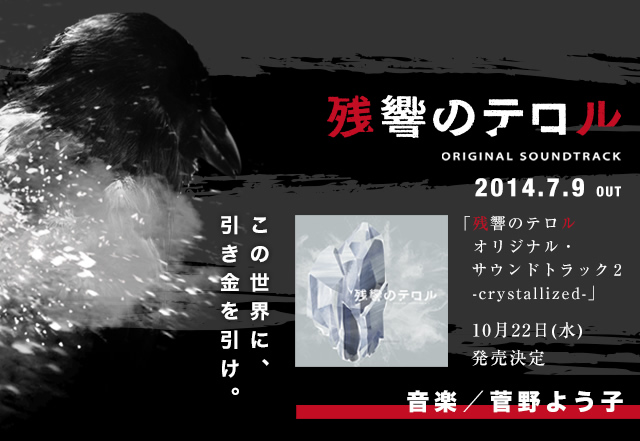

本アルバム、「残響のテロル」(以下テロル)オリジナル・サウンドトラックは2014年初頭から具体的な企画構想が進み、レコーディング作業は同年3月から開始した。東京でのベーシック録音作業に始まり、4月にアイスランド録音、5月にイギリス・ハンプシャーにてミックス、6月にニューヨークにてマスタリングと、まさに世界を駆け巡り、そこにしかない音を求めて完成に漕ぎ着けたアルバムになる。

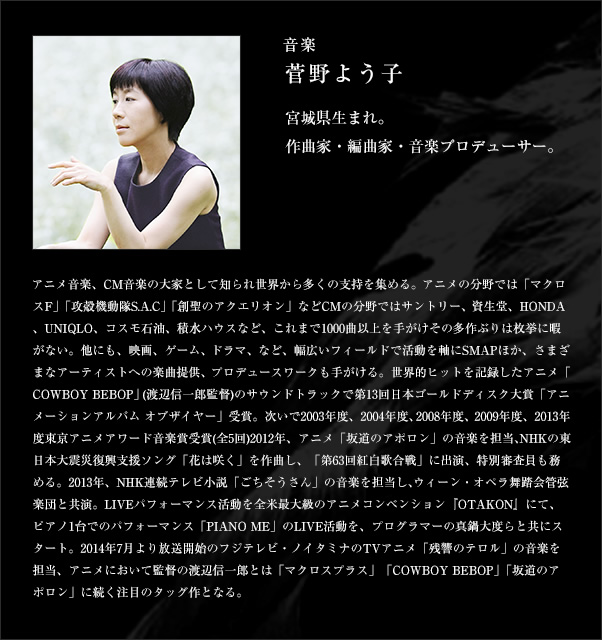

収録曲は全曲、菅野よう子作曲・編曲、プロデュースによる作品となる。

菅野が全編を通してアニメのサウンドトラックを手がけるのは、2012年にノイタミナで放映された同渡辺信一郎監督が手がけた「坂道のアポロン」に次ぐものとなり、ただし同作は菅野プロデュースの劇伴に加えて、原作にリンクした若きジャズメンたちのドキュメンタリーともいえるカヴァーセッションのプロデュース役を担う部分も多かったことから、今作のようにコンポーザー、アレンジャーとして隅々まで菅野自身の手によって制作され、かつ盟友、渡辺信一郎のオリジナルアニメ作品においての菅野とのタッグ作は短編作「BABY BLUE」をのぞけば、世界中に<渡辺・菅野>のコンビの名を轟かせたの金字塔的作品、「カウボーイビバップ」以来の作品と実質なるだろう。

実制作は菅野の書き作業にはじまり、2014年3月に菅野よう子のサウンドプロダクションには欠かせない存在であるマニュピレーター浦田氏、坂元氏らとスタジオに入って作業を開始した。あわせて菅野との綿密な打ち合わせの下、作曲・アレンジ作業と平行してミュージシャン、ボーカリストの起用アイデアとオファーも進行し、参加スタッフとミュージシャンは東京から、アイスランドから、と多岐にわたることになった。制作にあたって日本での作業でサウンドの鍵を握るメインエンジニアを務めたのはzAk。UA, 坂本龍一, Fishmans, BOREDOMS, 相対性理論, Buffalo Daughterといったアーティスト達のレコーディングからLIVE PA、舞台音響までをも手がける彼のスタイルは日本の音楽シーンでは飛び抜けて異質の存在だ(日本では通常、レコーディングとLIVE PAは別業界)。その唯一無二の音像のコントロールセンスと菅野のサウンドアレンジと化学反応はこれまでのいくつかのコラボレーションで良い結果がでていたため、多くの音響面での作業を彼に委ねることにし、zAk所有のスタジオST-ROBOを拠点に、国内でのシンセダビング、リズム録音など全て彼の耳と手を通して行われた。

アイスランド録音は監督の渡辺の提案によるものだった。

アイスランドといえばオーロラ、火山、白夜、温泉、雄大なランドスケープなどを思い浮かべるが、我々一同全くもって未訪の地であった。全人口が約30万人(例えば、福岡県久留米市と同じ)という極北の小国ながらも、アイスランドの音楽は世界の音楽シーンを席巻しているとも言え、そして音楽では日本でも馴染みのある Bjork、Sigur Rosといった幻想的で時に神々しささえ感じるサウンドを筆頭に、mum, Asgeir, Of Monsters and Men,Asgeirなど新進気鋭まで音楽文化がとても盛んな国という印象がある。Bjorkはいわずもがな世界を代表するシンガー/アーティスト、一度聞いたら忘れない独特かつ圧倒的な歌声と、常に実験的かつ前衛的な音楽アプローチで世界中のファンを驚かせ魅了し続けているミューズ的存在だ。またSigur Rosは一重にロックとくくるにはあまりにもオルタナティヴな存在で、フロントマンのJonsiが英語、アイスランド語、造語で歌い紡ぐファンタジー要素溢れる美しいサウンドは時に神々しくさえあり、国を問わず世界中でシンパは増殖し続け、音楽シーンでは孤高の存在となっている。

幸いアイスランドのミュージシャン達と親交の深いコーディネーターの小倉悠加さんを通じてかなり事細かに状況を知ることができたので、ブッキングは事前に綿密に行うことができ、4月にアイスランドへ渡り、レイキャヴィク郊外にあるSigur Ros所有のSundlaugin Studio(=pool Studio)で約1週間に渡って録音作業を行った。

エンジニアを務めたのはBirgir Jon Birgisson、通称Biggi、ここのメインエンジニアであり、そしてSigur Rosのレコーディングエンジニアだ。Pool Studioは首都レイキャヴィクから車で郊外へ雪をかぶった灰色の峰々の圧倒される光景を眺めながら20分ほど車を走らせた所にあった。すぐ側に流れる小川のせせらぎが聞こえる居心地のよい雰囲気の中型サイズのスタジオで、コントロールルームにはNEVEのV0という、Vシリーズ初期のレアなコンソールが据えられている、アナログ卓好きなら垂涎ものではないだろうか。ブース周りにはピアノ、ギター、ベースの他にチェレスタやグロッケンなど多くの鍵盤楽器が並んでおり、ちょっと弾いて音をだしてみると、全部どこかで聞いたことのあるような、そうSigur Rosそのままの音がするので驚いた。Sigur Rosのアルバムの全てはここを起点に制作されているので、まあ考えてみれば当たり前のことなのだが。Pool Studioで主にボーカル録音、バンド系サウンドの録音、各種ダビングを行った後、レイキャヴィク弦楽団のストリングス録音とピアノ録音は海沿いにある大型スタジオSyrlandにて行った。

アイスランドで録音した素材は一旦東京に持ち帰り、トラックダウン用に整理、追加ダビング作業した後、データは次にイギリスへと運ばれた。今回Mixにはイギリス人プロデューサーKen Thomasの起用が実現し、彼が多くを手がけた。

作業はロンドン郊外の町、ハンプシャーにあるKen ThomasのスタジオHigh Bankにて行われた。Ken ThomasはSigur Rosのデビューからほぼ全作のプロデュースを手がけている62歳のベテランプロデューサー兼エンジニアである、レジェンダリーな人物だけあって経歴がとても興味深い。

以下本人からの伝聞によると、ロンドンで当時世界一と呼ばれた伝説の名門Tridentでのテクニシャンというのが最初のキャリアだそうで、当時は来る日も来る日もQUEEN, David Bowie, Elton Johnとったアーティストのレコーディングに参加していたらしい、Trident studioの後はThe Beatles解散後のRingo Starrのスタジオで専任エンジニアとしてキャリアを積んだそうだ。ただしそうした中でも彼の音楽的興味は常に「なにか爆発的なこと、実験的なこと」に向いており、Ringo Starrのスタジオを後にしてフリーランスのプロデューサーとなってからはポスト・パンク~インダストリアルのシーンでの活動に没入していく。プロデュースを手がけたバンドはWIRE, 23 Skidoo, Cocteau Twins, The Pop Group, P.I.L, Throbbing Gristle, Psychic TVなど、後のイギリスのみならず世界のロックシーンやクラブシーンに大きな影響を与えたパンク以降の最左翼バンドたちばかりだ。キワモノぞろいのメンツとの活動を続ける中で、Bjorkが在籍したバンドSugarcubesを手がけたことがのちにSigur Rosとの出会いのきっかけとなり、Sigur Rosのアルバムプロデュースとミックス、Pool studioの設計、Jonsiのソロ作まで手がけてきた。近年ではハンプシャーの同スタジオにてdaughter(4AD)、M83といったシューゲイザー以降のロックサウンドの若い旗手たちのプロデュースも手がけている。

Ken ThomasのMixは総じて我々の想像を超えた素晴らしいものだった。中域~低域にかけて驚くほど多くの響きを内包し、それらが織りなすグラデーションは分厚い灰色の(またはレンガ色の)壁のような音像を形成しているのだが、多くを語り合うこともなく菅野よう子の音楽表現の本質を確かに捉えており、重く暗めの音像に相反するかのようにサウンドのアプローチは揺るぎなく明快でキャッチーともいえる仕上がりだ。ブリティッシュの伝統と実験的なアプローチが混ざり合った奥深い響きに我々は感嘆しつづけた。

イギリス、東京でのトラックダウン作業を終えて曲の並びも決まり、仕上げのマスタリングは菅野の長年の盟友エンジニア、Sterling Sound N.YのTed Jensenが手がけた。Metallica、Coldplay、Nora Jones、Pat Metheny、Billy Joel、Muse、Sigur Ros、Avril Lavigne等々….手がけた大物アーティストの枚挙に暇がなく、揺るぎなくソリッドな音像に凛とした透明感と少しの艶やかさを持たせる彼の特徴的なサウンドづくりは、紛れもなく世界最高峰の職人技である。Ted Jensenの手によって今作は最も理想的なサウンドに固定化・結晶化されることとなった。

尚、今作の録音はすべてサンプリングレート96kHzで行われ、ハイレゾリューションサウンドでのリスニングを視野に入れたものとなっている。菅野曰く、音のない音、密やかでこの世のものならぬ繊細さだからこそのハイレゾ、とのことなのでぜひ臨場感溢れる美しくも生々しいサウンドを体感してもらいたい。

以下、各楽曲の菅野よう子本人のコメント(引用符内)とあわせて制作の経緯を私見を交えて紹介してみる

01. lolol

“ギターが弾けたら、ギターで世界を壊せたら、もうすこし生きやすかったとおもう”

制作初期に書き上がった曲で、トレイラーPVにも使用された。

菅野にしてはめずらしくミニマルなギターループを主旋に据えたヒプノティックなアレンジ。Mixを終えたKen Thomasの感想は「you, rock chick!」(=ロック娘、ロックひよこ)。ヒリヒリするような質感と戦慄がはしるような異常な世界感、そしてどこか計算されつくしたような構造が、テロルの世界ととてもマッチしている

02. von

“雲や霧や光、神の業は、ここでは石ころだらけの大地の上を通り過ぎるだけ”

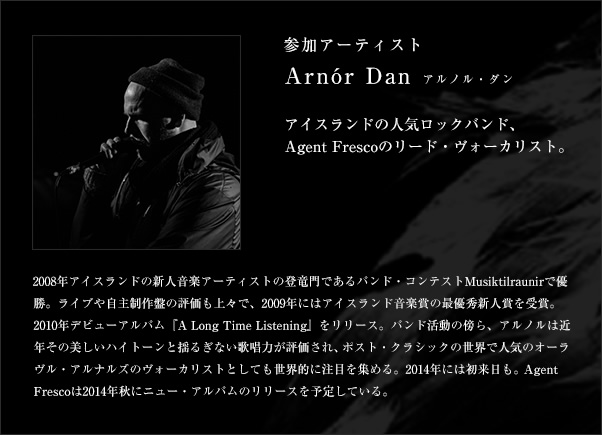

アイスランド、Pool studioにて録音、ボーカルを努めるのはアイスランド人Arnor Dan。

今作の制作にあたって監督からは「男声とも女声とも区別がつかないような性別を超えたようなボーカルを入れたい」というリクエストがあり、そうしたフォーカスでボーカリストを探す中で見つけた一人が彼だ。

美しいハイトーンヴォイスの出自について本人に尋ねてみると音大でクラシック/声楽を専攻していたときいて納得した。まだ日本では名を知る人は少ないかもしれないが、彼自身がフロントマンを務めるオルタナティブ・ロックバンドAgent Frescoでの活動ほか、今、世界に名を馳せているアイスランドの新進気鋭のポスト・クラシック音楽家Olafur Arnaldsにもボーカリストとしてフィーチャーされており、今年のOlafur Arnaldsの日本ツアーにも参加し来日している。北欧人らしい大きな体躯でおしゃべり好きだがとてもナイーブなハートの持ち主で、録音は時間をかけて丁寧に進んだ。

作詞は同じくアイスランド人、Bragi Valdimar Skulasonによるもの、アイスランドの音楽アワードでは常連のソングライターだそうだ。日本語では「氷島」と称されるアイスランド、その名の如く極北のランドスケープに合わせて移り変わる季節と季節の間を漂泊するような孤高感が響きと一体となって書かれている。

実は当初、作詞はボーカルのArnor Danに頼んでみようと考えていた、しかしストーリーやイメージのたたきを伝えたところ、自分はアイスランド人でアイスランド語を話すが、アイスランド語で作詞することはとてもハードルが高く作詞は不可能だ、と断られてしまった。アイスランド語のルーツは文学的な古語(古ノルド語)で、同言語で歌詞を書くということは古典を理解した上で、韻の踏み方、言葉遊びといった特殊な技術が必要になるらしく、Bjorkでさえもアイスランド語詞を書いた時は専門家のチェックをうけているそうだ。

日本語で言えば古文体で散文を綴るようなものだろうか。

そのため急遽、専門の作詞家に依頼し直すに至ったわけである、タイトル“von”はアイスランド語で「=希望」を意味する言葉。

ストリングスはレイキャヴィク弦楽団によるもので、6型21名編成。

コンサートマスターはアイスランド交響楽団首席のヴァイオリニストUna Sveinbjarnardottir、Bjorkの多くの作品でストリングスのトップを担当しているベテランの女性バイオリニストでもあり、菅野の指揮の元、素晴らしいサウンドとハーモニーを提供してくれた。

東京、ウィーン、ロンドン、ワルシャワ、ニューヨーク、イスラエル、チェコ、イタリア等々、世界の様々な弦楽団と共演してきた菅野にとってアイスランドの弦は初の体験となったが、重厚であると同時にどこか寂寞とした広がりがあるサウンドをとても気に入ったらしく、また是非共演したいとのことだ。

03. ess

東京~アイスランド録音

- 身を切るようなメロディとハーモニーの楽想から、束の間の希望の光を見いだすような展開になにか死生観さえ感じる、疾走する白銀の獣のたてがみを感じさせるような美しいインスト曲。

ブラシによるドラム演奏は今回のアイスランド録音でドラムを担当したMagnus Trygvason Eliassenによるもの。菅野作品の録音にあたり、アレンジの核であるリズムを担うドラマー探しは常に重要かつ慎重に行われるが、ドラマー探しにあたった際に今回何人か資料動画をみた中で、マグヌスは群をぬいてグルーヴィーだったため、オファーはほぼ即決だった。

ソロでは複雑な変形4ビートなどを自在に叩きこなす傍ら、彼の所属するMoses Hightowerという非常にタイトでクールなR&B/Hip HopバンドではまるでMadlibのビートをそのまま生で叩いているようなとても優れたグルーヴの持ち主あり、その上でとても器用なドラマーだ。

今作で初となった浦田氏とzAkのコンビネーションは、菅野のシンセサウンドに新たなケミストリーを起こしているようだった、特に浦田氏が元来得意とするオルタナティヴでサイケデリックなシンセの音像表現は、zAkの勘所に素晴らしく相性よく理解されより深みと説得力を倍増されることになり、浦田氏の水を得た魚の如きzAkとのツーカーさといったら、やりとりを見ているこちらも楽しくなってくるほどで、全編に渡って氏の技とセンスが冴え渡っている。

ちなみに余談だが、カルトアニメの最高峰「AKIRA」(大友克洋監督)の随所に登場する鮮烈なシンセサウンドはすべて浦田氏の手によるものだ。

04. saga

“それぞれの楽器が、誰とも会話することなく歌う。都会に暮らすひとたちのように”

バロック・バップとでも呼ぶべき対位法的構造と高速4ビートジャズとの融合は、既聴感のない独特のスリリングな楽曲に仕上っている。

リズムは東京にて録音、6型ストリングスをアイスランドにてダビング。

楽曲のオリジナリティもさながら特筆すべきはベースパート、BPM150、8分音符でびっしりと埋め尽くされた書き譜を、EDITなしで弾き通した鳥越啓介の卓越したアコースティックベース捌きは圧巻そのものだ。

鳥越氏の初録音は前作アニメ「坂道のアポロン」の時だったが、非常にスマートで的確な演奏が印象的で、今回も起用に至ったのだが、実に多忙な鳥越氏のスケジュールのため録音日がなかなか決まらず、しかしこの曲は作曲の段階で菅野が鳥越氏に当て書きしたものだったので演奏者の代替がきかず調整がとても難航した。最終的に全国ツアー中の彼をピンポイントで東京でつかまえてなんとか録音に漕ぎ着けられたのも、あらゆるスケジュールを全調整して録音をなんとか実現するのに協力してくれた各ミュージシャン関係者と、制作アシスタントの木場のおかげであり感謝したい。

また、この難解なコード・プログレッションの合間を縫うようなギター演奏は鬼才ギタリスト今堀恒雄、クールなドラミングは今や日本を代表するドラマー佐野康夫。両者とも「カウボーイビバップ」でのSeatbeltsのメンバーであり、長年に渡り菅野サウンドの両翼を担う強力な2名である。

05. fugl

“この作品を手がけるにあたって最初にしたのは、蝶を見に行くことだった。そして、実際に見て改めて驚いた。蝶は全く音を立てない。そのとき、今回は「音のない音楽」にしたいとおもった”

- 菅野本人曰く、今作、残響のテロルのテーマとして書かれたピース、悲しみの中に希望を内包するような、またその逆のような、どこか叙情詩的な曲。

アイスランドで録音されたピアノと弦によるダイナミックかつシンプルなアレンジを、ミキサーのKen Thomasは気を衒う事のない非常にオーセンティックなMixに仕上げており、キャッチーながらも暗く乾いた音像からは「寒い地」「北」の手触りが色濃くでている。ちなみに菅野とはここ何年か北欧での録音を共にしているが、特に北の地でのレコーディングの際に興味深いのがチューニングだ。zAk曰く「寒い所は音が速い」という。チューニングの正確さに準拠してハーモニーが際だってくることもあるし、実際ピアノの調律師のセッティングの違いでサウンド自体が明らかに変化してくるので興味深い。今作はPool Studioのレギュレーションに沿ってA=440hzでチューニングを統一している(東京での録音の多くはA=441hz)。

06. hanna

“全く関わらない、女の子の歌と楽器たち。そばにいるけれどとても遠い。離れているけれど一緒にいる”

ボーカルは事前のオーディションで選んだアイスランドのハンナちゃん9歳。

わずかなデモ音源と常日頃から歌うのが大好き、という前情報以外ほぼなにもないままでの対面。アルバム収録参加以前にスタジオでのレコーディングワークさえも初めてだったようだが、キュートかつのびやかな歌声を披露してくれている。

ドラムのMagnusのタイトながらも激情的な煽りの効いたドラミングが素晴らしい。作詞は菅野本人によるもの。

07. veat

“帰結を知った上の企て”

浦田・zAkコンビの手腕が光る1曲、ドラムは前曲同様Magnus。Massive AttackやPortisheadといったブリストル・サウンドをイメージさせる暗さと重さが漂うLowな世界感がテロルの世界ととてもリンクしている。

08. lava

“追いかけてくる現実からの逃避”

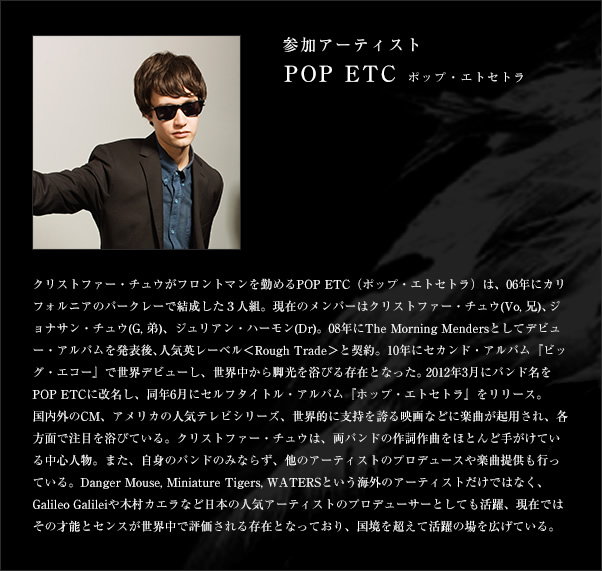

Phil SpectorプロデュースのU.Kサウンドを彷彿させるような厚みのあるローテンポのロックチューン、歌詞とボーカルを務めるのはニューヨーク、ブルックリンのバンド,POP ETCの中心人物、Chris Chu。

Chrisは大変な親日家で、Galileo Galileiや木村カエラのプロデュースワークなどで近頃しばしば来日しており、また筆者とは前身バンドThe Morning Bendersの時から縁があり、今作では3曲作詞、また2曲ボーカルを務めてもらった。U.Kを彷彿させるスローテンポでレンジ感の広いサウンドが、歌詞含めドリーミーでサイケデリックな趣きのある1曲だ。

ベースを担当するのはAJICO, RIZE, LOSALIOS, unkie等の活動で知られる人気女性ロックベーシストTOKIE、ドラムは佐野康夫によるもの。

09.walt

“森の中で迷うような。何度も同じところに戻ってきてしまうような”

迷宮からカタルシスへと導くような、展開と転調の技巧が光る非常に菅野らしいハーモニーと世界感で構成された楽想。東欧的なフレーズからクラシック~劇伴への展開と転調の技巧が光る。菅野本人のピアノ演奏と、レイキャヴィク弦楽団による演奏によるもの。アイスランドの弦の引きずるような重さと広い世界感が素晴らしい。

-

10. birden

“北の音楽”

アイスランド録音でギターを担当してくれたHilmar Jenssonはバークリー音楽大学出身で現代音楽、ジャズもこなすギタリスト、レイキャヴィクの音楽学校で教鞭もとるそうだ。

菅野の書く曲はギタリストの選択の際、時として非常に高いレベルの技術が求められることがある。そのひとつの理由は菅野のアレンジはコード・プログレッションが特徴的であり、譜面をみると隅から隅まで分数コードだらけ、テンションコードだらけというのが少なくない、すると鍵盤とは違ってギターで演奏する際には運指の面で必然的に難易度が高いものが多くなってくるわけで、しかもその上で楽曲に応じた音色やプレイスタイルの要求も細かくあるため、いざスタジオに入って初見で演奏、録音、となると対応できるミュージシャンは極めて限られてくるのである。事前に見た資料動画でも問題ないと思っていた通り、Hilmarは菅野アレンジのスコアを見事に弾きこなしてくれた。ボーカルはArnor Dan。Ken Thomasのまるで教会音楽のようなミックスが美しく崇高さすら感じる音像に仕上がっている。11.Fa

“北の地は遮るものがなく、風は四方から吹き付ける。その風の音を聴きながら小屋に身をひそめている。”

東京にて録音。

冒頭、不穏な波止場の霧笛ようなサウンドはフルート多久潤一郎氏の多重録音によるもの。菅野の具体的なディレクションからかなり抽象的な注文まで常にすばやく対応してくれる演奏力と理解力を持つ現代音楽畑気鋭のフルート奏者である。

中盤から登場するタブラの演奏はROVO等で活躍する岡部洋一によるもの。筆者は知らなかったのだが菅野とはおニャン子クラブのバック演奏を共にしていた仲間時代からの縁だというから驚きだ。

中近東民族音楽やモロッコのグナワを想起させる朗々と詠みあげるようなリフギターは今堀恒雄によるもの。

12.nc17

“知性と若さと、甘さ”

変拍子ながらも本作サウンドトラック中では少ないメジャーコード感の比重が多く研ぎ抜かれたような輝きを放つ楽曲。

生リズム部分はSeatbeltsメンバー今堀・佐野の二人によるもの。

13. ís

“とりあえず手近にあるもので演奏したかのような素朴さが欲しかった”

本来はアイスランドにてボーカル録音するはずだったが、渡航前ぎりぎりで思い留まり、出国直前にPOP ETCのChrisに朝一スタジオにきてもらって彼のボーカルを録音したものである。Chrisにとってはやや高めのキー設定が結果功を奏し、その危うさがむしろ美しさに感じられるような素晴らしいテイクが録れた。オケはアイスランドで録音、バッキングに使われているのはバリトンギターといって、ギターとベースの中間のような日本では普段あまり馴染みのない楽器である、途中登場するペダルスチール風のスライドギターとあわせてどちらもHilmarが弾いてくれた。

詞は冨永とChrisの共作。どこへでも、どこまでも瞬時に飛んでいけるような万能感と同時に、心に抱える寂寞とした例えようのない悲しみと暗やみといった寂寥感がイメージの元になっている。

14. 22

“蜂蜜色の記憶の部屋で目覚めなさい”

ボーカルを務めるのはApogeeのフロントマンであり、ソロでの活躍も目覚ましい永野亮。

実はこの楽曲と前曲isは菅野が数年前に書いた曲で、そのときに仮歌をいれてくれたのが彼だった。

しかし秀作にも関わらず諸事情で当時は世に出る事がなかったのだがこうして改めて新録されてめでたく世に出ることになり、筆者としてもほっと胸を撫で下ろしているところである。

これも詞は冨永とChrisとで共作したもので、辛い現実から過去の微かな甘い記憶の部屋へと逃げ込むようなイメージを元にストーリーを膨らませて書いたもの。

15. seele

“壊れたオルゴール、壊れた子供時代”

T05、fuglの別アレンジバージョン。

湿り気を帯びたヴィンテージ感、どこか正常さを失ったようなオルゴールのシンセサウンドが、過去から現在までの時間を封じ込めたようなイメージを感じさせる。

16. lev low

“重たい砂袋を引きずりながら歩くような”

当初は低弦主体のアレンジでレイキャヴィク弦楽団の演奏を録音しそのままイギリスでミックスを仕上げる予定だったが、Ken Thomasのスタジオにあったお手製のモジュラー・シンセサイザーに目をつけた菅野が、Mixワークの合間に突然このストリングスをシンセサイズして遊びはじめたみたところ、得も言われないサイケデリックで有機的なサウンドに変化した。菅野曰く「これこそが私の頭の中で鳴っている音」。そして一体どうやってこの生弦と電子音をミックスするのだろうと見ていると、Ken Thomas が選んだリヴァーヴ一発で見事にそれらが調和したことにはとても驚いた。このミキサーのReverbの知識・センスはただものじゃない。また生で新録した6型ストリングスをこんな風に自ら解体してREMIXしてしまう人がいるだろうか、普通ならかなり勇気のいることだと思う。

17.ili lolol

“耳鳴りと天国"

冒頭曲、lololの完全尺バージョン、東京録音。

身の毛がよだつようなギターのフィードバックノイズ、菅野ならではのプログレッシヴなコード進行に沿ってクレイジーに這い回るベース、後半、漂泊するようなギターのロングトーンはebowによるサステイン奏法によるもの、すべてこれらはブリティッシュ・ロックを弾かせたら日本一と名高いギタリスト、西川進によるものだ。

西川進が感情直結型ギタリスト、と呼ばれるのも納得のすさまじい演奏、しかしながら本人はいたって謙虚かつ折り目正しく上品な方で、そのギャップがいつもチャーミングだ。また、フィードバックノイズがまるで生き物のように唸りを上げているのもzAkならではの録り音。

18. bless

“大切な一人のためのbless”

ラストを締めくくるのは”birden”のrepriseとなるバージョン。

「bless」はアイスンランド語で”さようなら”を意味する言葉。

アイスランドのpool studioにはすぐ窓の外に流れる小川と池があるのだが、菅野の即興アイデアでその環境音をフィールドレコーディングしてMixしたものだ。

おかしかったのが、窓越しに見える小川越しの家で隣人がずっとなにやら日曜大工作業をしていたのだが、エンジニアのBiggiがベランダまでマイクをひっぱりだして川の音を録音していると、大工作業をひと段落終えたらしいお向いさんが「プシュッ」と缶ビールの栓をあける音が思いっきり録音に乗ってしまったことだ

面白かったのだが、曲調が曲調なこともあってそこはやはりカットした。

ミックス作業を終えて曲の並びも決まり、あとはTed Jensenのマスタリングワークによって最も理想的なサウンドに固定化・結晶化させる作業を残すのみとなった。

テロルの物語を媒介に菅野よう子の音楽は、無数の空間を経てある新たな表現世界の極点へと到達した。悲しいほど美しいメロディの数々は、明けない夜のように暗いどこか北の地で、星のように光りを放ち、時として爆ぜるような感情の波間を漂い旅しながら、思念がようやく言葉になったかのように小さくも、確かに、唱えられる願いのようであり、それはあたかも捧げられた祈りのようでもある。このアルバムを聴いてもしあなたの心に届くものがあったとしたら、それはあなたが世界に祈る想いと重なり合い共鳴したせいなんだろうと私は思う。

2014年5月

共同音楽プロデューサー 冨永恵介(PIANO inc.)

菅野

菅野